赛人

谈谈王小帅上一部电影《地久天长》。

对《 地久 天长》的评价,应结 合它 所从属的 中国庶民剧历史 传统。

《地久天长》

而庶民剧堪称整个中国电影的源头之一,其可追溯到中国电影鸿蒙初开的故事长片《孤儿救祖记》,由此发轫,此气象一直连锦不绝。而其中,关于家庭伦常的维系与建设,可扩延至中国整个叙事艺术,乃其魂魄也。

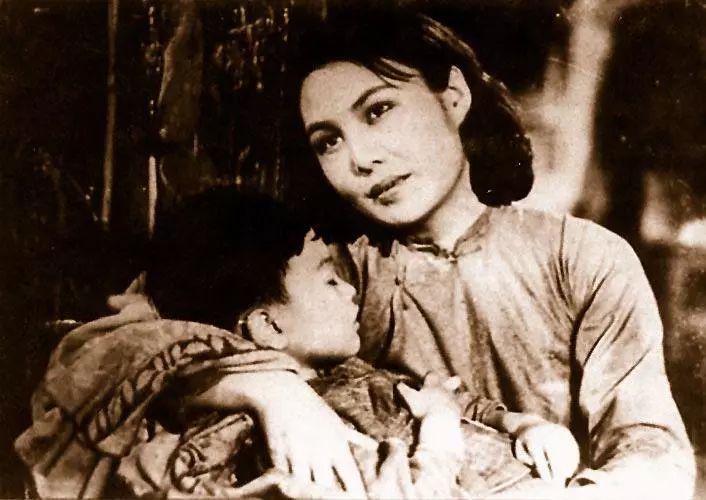

《孤儿救祖记》(1923)

每一部现象级的电影乃至电视剧,都与这同一屋檐下的风雨交加,息息相关。

《地久天长》也被称为所谓「平民史诗」。中国电影习惯于用强烈的反差和对比来强调其戏剧性。

比如《一江春水向东流》是穷与富、是飞黄腾达与日暮途穷并列为时代的赋格。

《一江春水向东流》(1947)

《牯岭街少年杀人事件》借录取通知的名单,有人榜上有名,而另一些的名字将被更整齐的声音所忽略。

《牯岭街少年杀人事件》(1991)

《地久天长》里是最强烈的生与死,我们见到耀军抱着垂死的爱子冲进医院时,声场里响起的是新生儿的啼哭,也是人物内心深处有所呐喊的外化(此段落的机位与景别与丽云流产时的画面酷似)。

另一处,耀军与丽云给儿子上坟时,收到了干孙子已经降生的喜讯。前面的生死场还有着悲喜剧同幕的复杂况味,而到了临近片尾的这一幕,生对死多少有了冲淡和稀释的韵致。

《地久天长》

被称为第一部平民史诗电影的《一江春水向东流》,片长也超过三小时,和《地久天长》相近。

有影史学家认为,前者是中国苦情戏的颠峰之作。因为过度的悲泣比欢笑更能让受众的郁结得以释放,能获得更为持久的连锁反应,所以苦情戏在许多特定的历史时期,都是中国电影里十分重要的类型。

《一江春水向东流》

《地久天长》在激发泪腺的功能上,与《一江春水向东流》有相似之处。不同的是,《地久天长》临了还是散布着但愿人长久,千里共婵娟的抚慰。

片尾的那个电话,让所有的干戈和玉帛仿佛都派不上用场。我们在对那个家庭的整个历史的见证中,其实都不会发现有太多的悲愤,因为它极其被动地寄希望于时间本身,会带来心境的转化,以便将人生的长调继续吟唱下去。

当夫妻俩在飞机上遭遇气流的颠簸,老俩口十指相扣,丽云叹道,想不到,我们还怕死。这是全片最能撩动恻隐之心的情景。在他们渡过大段生无可恋的时光之后,很可能还要过上一段老无所依的日子。即使这样,他们对人世仍不灭希冀。有的苦日子过,总比没日子过要强。生命的卑微就是这般的不期而至。

但《地久天长》真的是要低到尘埃里,且不指望开出一朵花来吗?也未必,让全片始终被清冽之气所浸染的,是由一个叫丽云的女人带来的。

王景春出演的耀军很容易让我们看到他作为父亲和丈夫的一面。而由咏梅扮演的丽云,她提供的是一种气场,宛若一泓清流,却载浮也去载沉。她的恬静与安详,在那个喧闹的劳动场所,常常是缩在一角的,好像有些隔隔不入,但又如清香般,让人随时随地能有所嗅闻。

更奇妙的是,她的妻性是大于母性的,让这部与血脉相关的电影,多了些不惧凋零的意味。咏梅的人淡如菊,与闫妮在《我11》中的风风火火的表现恰形成鲜明的对比。

《我11》(2011)

闫妮是母性大于妻性,且内静外动。而咏梅的逆来顺受,使她仿佛并不计较家庭形态的传统规格。这是王小帅的无心之举,还是有意为之,不得而知。就是在这样一个没有主见,带有明显依附感的女人身上,反而更显与命数相处时的对峙来。

《我11》

丽云作为妻子的直觉,也是全片最具剧力之所在。她在机械地切菜,靠此来渲泻内心的不安。她前言说让耀军自由选择,后语又补上一刀,没有耀军,她是活不下去的。

《地久天长》

在全片最幽默的段落里,借助电脑视频,茉莉说自己当了母亲,耀军是紧张又夹杂些期盼。而丽云的眼神开始游移,当那个孩子是以混血的面貌出现时,她那甜美的释然怎不让人会心一笑。无后为大的古训在她那儿大概不起什么作用,只要陪伴乃长情,她也就心满意足了。

丽云的出现,让这部颇具跨度的家庭伦理剧,多了些仿佛不需深究的言外之意,不震弹拔的弦外之音。只是王小帅并没有在这个人物身上,进行有规模有计划的开掘,却收到无心插柳柳成荫的功效。

这大概是《地久天长》给中国式的庶民电影和家庭伦理剧所带来的最堪回味的补给,但丽云还是太孤单了一些,只有她来负责孤清。全片更多的题旨还是在忏悔和原谅之间兜来转去。

经常被人挂在嘴边的华语两大电影高峰,也是家庭伦理剧的集大成者,即《悲情城市》和《牯岭街少年杀人事件》,他们的孤愤,细思量的话,都没有落到实处,都往更空茫的方向走去。

《悲情城市》(1989)

都以家写国,再延宕至国运即人运。两部巨作,都对台湾两个重要时期进行不遗余力的描画,都力图探究台湾人是从哪儿来的,又如何成了这副模样。

中国人常说一个电影要有情怀,但别的情怀往往都不算数,说到底一切情怀都是家国情怀。

每个人心中是否都有一把青冥剑,不太好确定。在中国,但凡有所追求的导演,都有一定的家国梦,应该能说得通。

仿佛只要你所有的家长里短,都映透着桩桩国家大事,那这部电影才算有登堂入室的可能。王小帅之前的多部作品,加上这部《地久天长》,都不例外。

少年溺水这样的偶发事件,所引发的国家体制对个体生活无微不至的侵入,是否真的具有典型的说服力?电影提供了两种代偿的可能,一是收孤,以便寄托一下念想,二是献身,但茉莉的身体在还债和爱慕之间的游移,让全片在这个时刻,进入某种模棱两可。

三是,尽最大限度的泯尽恩仇,学会原谅,也顺便学会放下。

这三种路径,实际上都殊途同归,那便是让过去仅仅成为过去,「过去」是从来不需要想起,永远也不会忘记的痛彻心扉,而「过去」这根铁杵最终也会被被时光磨成细针,随便一根线,就能将之穿上,缝纫出新的装束,好在众生面前亮相。这其间,又需忍为上,忍为先,忍为凡俗人生的必修课,值得一辈子去学习。

现在,似乎也还没到合适的时机,去全面评价计划生育对国人的深刻影响。《地久天长》并没有采取非此即彼的态度,只是全片所渗透出的家庭理念,仍是古旧的,传统的,也是具更大现实主义的国人「生」之常态。与前面所列举的那几部极优异的家庭史诗相比,还是少了些思辨,少了些现代化的观照。

都爱说国人无信仰,硬要说有一个的话,那便是家。家是中国人的教堂,是中国人的软肋,也是中国人的铠甲。如果一定要说所有的宗教都是政治,那么家对于中国人而言,就不仅仅是社会的细胞,它是大一统之下,与每个人的身心都血肉相连的制度本身。

人们在这儿既得到呵护,也学会了服从,并在奖赏之间懂得了秩序的重要性。杨德昌、侯孝贤、田壮壮、甚至是张艺谋的电影里。他们不会吟咏出田园颂歌来,而是在欲迎还拒中,在种种不得已而为之中,尽量摆脱将被基本单位去塑造的可能。

《地久天长》显然不是这样,它还在盼着一个新的家庭在被时光冲洗后,能焕然一新。这诚然是人之常情,但站在更高美学的立场上来体察,它仍有被打回原型的可能性。

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫