《鱿鱼游戏》

从道德到异化

前几年火爆全球的《鱿鱼游戏》第二季前阵子出了,不过豆瓣评分和第一季相比大幅度下降(目前6.4,感觉还会再降),热度也不再。不过其实《鱿鱼游戏》在中国大陆热度差,也不完全是因为难看。

目前,针对《鱿鱼游戏》第二季某些内容的严肃讨论,在国内诸多主流平台上,有被限流或软屏蔽的风险。看过剧集的观众,将会明白原因何在。《鱿鱼游戏》的娱乐属性让它注定不会是什么深刻的艺术作品,但过于直白粗暴也不完全是缺点,直白的填鸭般点题使得它的主题更易理解也更易于传播。

鱿鱼游戏的话题词被长期封禁(但微博依然可以搜到相关内容)

第二季中的“枪杆子”情节,几乎是编剧必须要走的路子:在第一季令人倍感新鲜、集猎奇和隐喻于一身的剧情编排后,第二季想要在此基础上翻出新花样、新高度,都是锦上添花,而非创新。只有走有别于第一季的“个人主义式”路子,第二季才有新的出路。但至于风评如何,那是后话。

暴力道德观与机制

这里,我们不得不提及第二季最具扭转性的关键情节,它涉及到一个细节:男主成奇勋(李政宰饰演)预见晚上将要重复第一季的“屠杀之夜”——参赛者互相残杀。他的计划是利用冲突、抢枪取得主动权、带领追随者推翻游戏系统。

此处不评论成奇勋的计划周密与否,而是聚焦这个计划的抽象面向——道德观。男主已从第一季的“道德绝对主义”转变为第二季的“结果主义”。

他从第一季聚焦行动本身固有的道德价值转向关注行动结果的好坏,最大化公共利益。他不再仅依赖自身行为的道德标准,而是将所有考量、动机,都纳入到更大的战略计划中。牺牲眼前个别个体利益,追求更大集体利益、社会目标。

在经历过极端的生存压力后,第二季的他,不再是一个简单的生存者,而是一个思考如何改变规则、推翻现状的反叛者。这是第二季有别于第一季的最大创新。

在成奇勋的这个选择中,我们毫不怀疑他的初衷——一有着耶稣式自我牺牲的决心。不过,他的转变必然会带来某种道德困境。

例如:为达成目标,任由个体做出牺牲,这种舍小他为大义,是否是一种隐形的暴力?成奇勋如何评估他牺牲个体生命来追求集体利益的道德性?尤其是当牺牲的结果并非显而易见时。这种“更大、更有意义”的目标,是否引发了他“不择手段”的残酷面向?

这个角色的转变所提供的探讨空间非常广阔,难以论断好坏之分。就连鱿鱼游戏本身,也并不能被视作唯一的始作俑者:因为若是没有现实社会结构通过债务和贫困不断“创造”走投无路者,鱿鱼游戏也就无法获取源源不断的生命力。当然,反过来讲,游戏本身也并不能因此而自称无辜,因为它是残酷现实社会的副本。

如果我们还记得李沧东的《燃烧》,那么就会想起底层,是如何被当作废弃的塑料棚,被烧掉、被失踪。

鱿鱼游戏则是选择了另一种“处理机制”——将“废品”回收、通过游戏制度化的压迫,将其转化为“娱乐资源”“消费品”,进行一次性彻底压榨,为上流阶层带来嗜血的欢愉、顶级的刺激。

而这一机制的驱动力则是——财富,它在剧中被分割为两部分:一方面用来救急,偿还债务;另一方面通过悬挂在大厅上空的猪存钱罐,折射人类天性中隐藏的贪欲。

剧集的美术指导Chae Kyoung-Sun仿照仓库货架来组合参赛者的床铺,人=货品的隐喻非常明显。

《鱿鱼游戏》的叙事模型,可被归纳为:如何通过极端情境暴露社会机制的暴力性,我认为这是剧集本身聚焦的关键议题。但同时,这种极端情境也催发了人性中的阴暗面,形成“底层互害”的局面。这种阴暗面和机制暴力组合成多米诺骨牌,互相推动着,向前蠕动。

在电影史中,《大逃杀》无疑为《鱿鱼游戏》奠定了基础,两者在题材和叙事结构上展现了相似性:通过一种目的性极强的筛选机制,淬炼、过滤出机制想要得到的新产物,并在幸存者中寻找继承人,使得机制得以永久延续下去。

在第二季,贪欲的扩张有所凸显,参赛者年轻化:来自于自媒体从业群体、炒币群体等。

在《鱿鱼游戏》中,所有的幸存者逃不出这三大类:

本性和智力在竞争中得到最大挥发,并因此暴富的社达主义者曹尚佑之流;

信念遭到摧毁,人性被二次改造,融入权力系统中的黄仁昊;

以及反叛者成奇勋。

曹尚佑的“黑化”,是现实中已成型自我的再延伸:他的个体道德自考上名校、走入阶级流动神话的那一刻起,就已被资本主义竞争性结构腐蚀,游戏是他尽现真面目的时刻,而最终的自杀更是失败后尽可能利益最大化的计算结果——自己的母亲能有所依靠,自己总要有所得。

成奇勋成为幸存者,则完全是机制运行之外的事——成奇勋的幸存部分得益于吴一男的助攻。

作为游戏的创办者,吴一男尚有一丝对人性正向的渴望,这份微弱的向往游弋在残酷的黑色世界中。临终前,他依然处于这种挣扎状态中,所以他才会对成奇勋有如此的重视和帮助。

第一季的游戏结果跟幕后“boss”之一吴一男有很大关系

《大逃杀》作为深作欣二反对国家暴力、压迫性教育系统,探讨人性的力作,更多聚焦的,是90年代经济泡沫破碎后,社会困境引发的负面力量对年轻一代的摧毁。而这一叙事模型本身,成为一种非常有效的表现框架。

在这一框架之内,具体的游戏规则要如何制定,才能显得“妙趣横生”?核心关键词无疑是“异化”。

所谓异化,在概念提出者黑格尔这里,是个体精神或意识与自我疏离的过程。而在马克思的沿袭和发展中,异化更多指劳动的异化:劳动者与劳作过程、劳动产品、与他人之间的关系,变得陌生、分离、对立。个体在整个资本主义系统中,被剥夺了控制权。

被编号了的参赛者互相说出自己的名字——个体的名字是对异化的抗衡

异化与美学

鱿鱼游戏的整个过程,便是劳动异化的重现与戏剧化呈现:剧中的游戏,其终极价值是无价值——仅为博上流阶层一笑掷千金,在奢华的空虚中打转。

而具体游戏规则则在模拟现实的同时,揭示本就根植现实深处的异化感:玻璃桥模仿不平等,拔河、转圈圈则是将利益捆绑、背叛抛弃、互相竞争、争夺有限资源的规训模式激发到极致。

当《鱿鱼游戏》的主角被神秘气体弄晕再醒来时,这样一句话可以形容他的恐惧感:“一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。”

了解卡夫卡的读者都明白,卡夫卡的作品无论是《审判》还是《城堡》,甚至是《变形记》,人物的存在首先要被置于一个他自己都无从了解的奇怪境地,在此基础上,人性得到最大的剥离或发挥,这个不合常理的境遇也缓缓变幻为一个危险的死地。

同时,在这一切的背后,有一个非常巨大的隐秘系统,在无情无声地运转着,而主人公的命运则是齿轮转起时卷起的一颗沙子罢了。沙子的命运又怎么能干扰到系统的运作呢?主人公和读者感受到的巨大不安,正来源于这样一个事实:命运齿轮的全貌、甚至其存在都是无法被探听、看见的。

这种荒诞、恐慌感被原样复制进了《鱿鱼游戏》中。

无论是孔刘饰演的筛选官,还是他看似奇怪实则有效的诱饵式试探,抑或是参赛者被迫跟着游戏规则亦步亦趋,都被浸泡在这种因无知而生出的不安中:他们的选择十分有限,面对的组织异常冷漠,他们顺从于毫无情理的生死规则。即使顺从残酷的规则,规则途中改动,狠狠戏弄他们,也是无可奈何之事。

例如,玻璃桥中的玻璃加工工人,能够识别玻璃之间的区别,为维持游戏的刺激性,组织者将灯光全部关停,将他逼到绝路。

这里,所谓游戏的“公正平等”仅局部存在在参赛者之间,而非普世价值。

同时,游戏规则虽明确,但其根本目的、意义,对参与者却始终保持着模糊不清,背后的权力也始终神秘莫测。

正如卡夫卡小说一样,人物们面对的,是一个令个体无所适从的体系,个体只能被迫接受规则的支配,深受卡夫卡式生存焦虑的折磨。

符号

卡夫卡经常使用字母来命名自己的主人公,这是为了体现人物身份的普遍性——将通常被塑造得有血有肉的人物转变成某种人类存在的象征;也是为了完成人物的去个性化——剥夺其独特自我,这种人物形象的模糊性与整个文本迷宫般的现实相呼应,凸显疏离和无助。

这种解读完全可以对应《鱿鱼游戏》中那些带着几何图标面具、身着统一红色服装的“管理者”们。

圆形、三角形和方形——很明显,是从实际的鱿鱼游戏的地面图形中得到的灵感。凑巧的是,它们也会令人想起“俄罗斯构成主义”——一个拥有几何化、凸显功能性、具有工业化视觉风格的艺术流派。虽说这个流派的初衷是反对资本主义个人主义,力求建立一个没有剥削、等级、资本主义异化、的集体主义社会。但讽刺的是,由于它对几何图形和秩序感的推崇,反而因此成为宣传权力秩序的有效符号。

把这份理解运用在鱿鱼游戏管理者的造型美学上,再合适不过:他们既是权力匿名化的后果——拥有系统的冷峻感和机械化;也是卡夫卡笔下匿名受害者的体现——他们的几何面具,不仅影射着整个隐形的社会机制,也标记着他们自身在机制中的位置,而这个位置标记的前提,是对真实自我身份的消解。

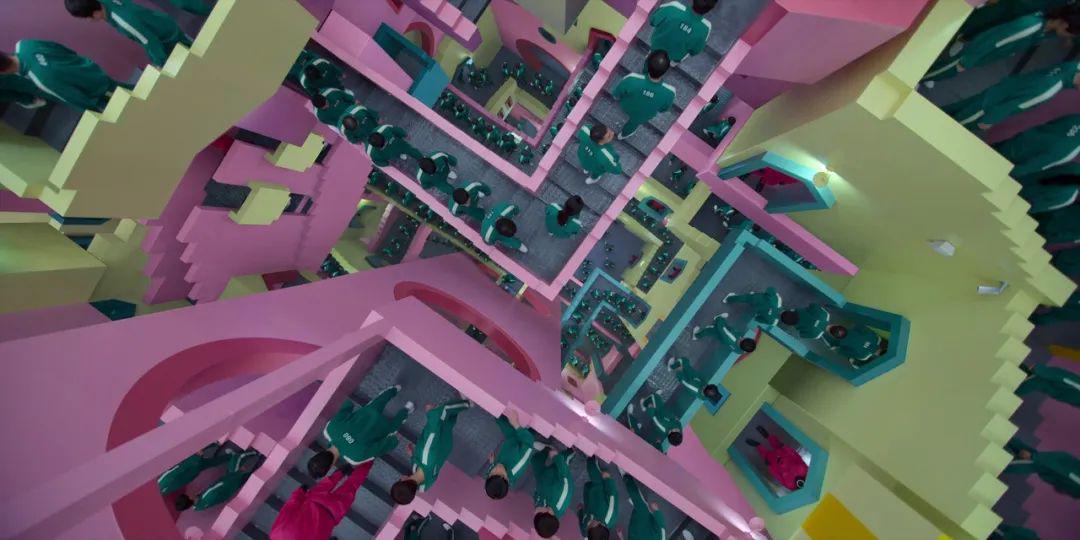

另一个极具秩序感的设计,是剧集中的楼梯。

楼梯此起彼伏,仿佛没有尽头,在控制中引发紊乱,这难免令人想起埃舍尔大名鼎鼎的《相对论》(这一借鉴也在美术指导的访谈中得到证实)。

埃舍尔德作品以彭罗斯三角为基础,呈现出一个由不合常理的重力方向所组成的空间奇观,而楼梯组成的几何美学,带有超现实空间感与迷局氛围。埃舍尔所呈现的多重重力场景,是一个围困个体的复杂的、不可知的系统。

而这正是《鱿鱼游戏》中粉色楼梯迷阵希望带来的效应。正如美术指导Chae所说:“它遵循了参赛者之间混沌与混乱的主题。”

另外,鳞次栉比的粉色楼梯,也和西班牙建筑师里卡多·波菲尔(Ricardo Bofill)的“红墙住宅”有一定的相似度。

色彩

论及粉色的楼梯,我们可以顺其自然地,谈谈剧集最引人注目的配色原理,其主要配色为:

绿色——取自朴正熙于1970年发起的“新乡村运动”的主题色,以及1970年代学校运动期间孩子们穿的运动服。

新乡村运动或新村运动,是大韩民国在朴正熙执政期间实施的为期十年的农业改革运动。旨在促使韩国国内农村与城市的距离拉近,使韩国走向富强之路。这项运动从1970年4月22日倡议,并于1971年开始正式推行,于1980年4月结束。由于计划推行得令,结果使计划早在1977年就已达到目标。

粉色——童话的代表色。

绿色害怕粉红色,它监视和抑制绿色:在第一季中,士兵的宿舍门还是绿色的,这代表他们还有作为非暴力使用者的一面,在第二季中,宿舍门被刷成了代表权力的粉色。

不过,这种颜色的运用虽取自过去的年代,自带一种复古气息,但一旦结合清晰的极简线条、精确的工艺、霓虹灯管的运用,色彩本身具有的温煦之感荡然无存,放射出的,是类似Donald Judd或是Dan Flavin的艺术风格:剔除感情和个人痕迹,强调物质本身的客观性、物理性、和结构性。

这种风格沉默也嚣张,看似绚烂实则冰冷,拥有碾压人类肉身及其脆弱心智的无情力量。在第一季的玻璃桥以及第二季的转圈圈中,霓虹灯成为游戏布景的主要元素,欢乐嘉年华气氛与血腥竞争之间的化学反应则是怪异又可悲:怪异在于两种元素之间的反差,可悲在于参赛者们的生命被压缩为游戏模型中的机械人偶。

超现实

马格利特虚实难辨的超现实主义绘画风格更是渗透在《鱿鱼游戏》的整体美学风格之中:这要从第一季中著名的“木头人123”游戏的整体布景谈起。

如果我们细看该游戏的布景,会发现它的主要特点就是虚与实的结合:四周虚假的麦田与天际,与头顶有飞鸟飞过的真实天空“粘贴”在一起,真实的瓦片屋顶与虚假的屋门结合在一起,深得马格利特名画《帝国之光》精髓。

在《帝国之光》中,蓝色天空与暗夜疏影、亮起的路灯,形成令人倍感困惑的混沌感,白天和夜晚的景象被并置在同一个时空平面之上,黑色的暗影与白云飘浮的白天都因此显得如同怪诞假相。

我们甚至可以看穿《鱿鱼游戏》如何复制了此画的构图:作为整个画面的视觉中心,路灯被替换为可怕的木头人,树木与蓝天则被保留下来。

马格利特的拿手好戏——将日常场景、物品置于陌生、非逻辑化的环境中,制造出奇异的视觉体验和认知反差。

这种差异之间产生的张力也在《鱿鱼游戏》中的多处有所体现:丝带蝴蝶结礼物盒用来盛装尸体,游乐场器具的尺寸远远超过常规,充满童年温馨感的怀旧游戏用来做生死规则。

可怜的参赛者们——众多被蒙在鼓里的楚门,并不知道主导这场游戏的“上帝”是谁,也不知道目的何为。

相比之下,剧集的观众们幸运一些。编剧们采用的第三人称视角,能让观众提前看到游戏背后的消费者——神秘嘉宾们,同时也随着黄警官的主观视角,了解到VIP贵宾室的全貌。

面具

狮子、公牛、鹿、鹰、熊、老虎,以及猫头鹰:动物形象是人类体内某种压迫性和非人性的具像化,也是人类的堕落和对自然、原始本能的回归。而关于面具,布勒东曾说,面具似乎并不属于它附身其上的身体,但它同时又源自这个身体,并以其独特的方式吐露着身体的秘密。面具一边遮蔽着佩戴者的身份,一边表达着后者的欲望,借此将传统理性社会秩序颠倒过来。

在《鱿鱼游戏》中,佩戴动物面具的贵宾们不再是具体的“人”,而是不可知、不可接触的社会层级,是荒诞的权力本身。

通过面具人与贵宾的沟通,可以得知游戏原本的流程,是由猫头鹰服侍六位头戴野兽面具的投资人,前来奢华晦暗的VIP包厢,觥筹交错。包厢被设计为热带雨林,当然是为了和这六种动物进行意象上的契合,而六种动物所映射的政治隐喻不言而喻。

对绘画艺术稍微了解一些的人都会在这有着幽深神秘之感的森林装饰中看到法国画家亨利·卢梭的笔触。

在此基础上,布景又镶嵌繁复华丽的巴洛克艺术元素,在极度享乐和夸张财富之间,我们还能隐约看到由真人扮演的桌椅,他们的身体在彩绘的渲染下与雨林融为一体,六位野兽贵宾对人的满不在乎,在此刻达到了比酒池肉林还要畸形病态的程度。

《鱿鱼游戏》可以说是近年来集概念、娱乐、批判性、美学于一体的剧集产出。作为整部剧集的结局,第三季里成奇勋是否能够成为下一代001号?他是否能够彻底摧毁游戏系统?或是进行改良?如何改良?一系列的疑问和悬念将在第三季真相大白。

/The End/

法国人还是这么爱贾樟柯啊

不是一个爱情故事,不是一部女权电影

现在小众,迟早戛纳主竞赛

这剧被砍太可惜了

纯爱的电影,漂亮的朋友

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫